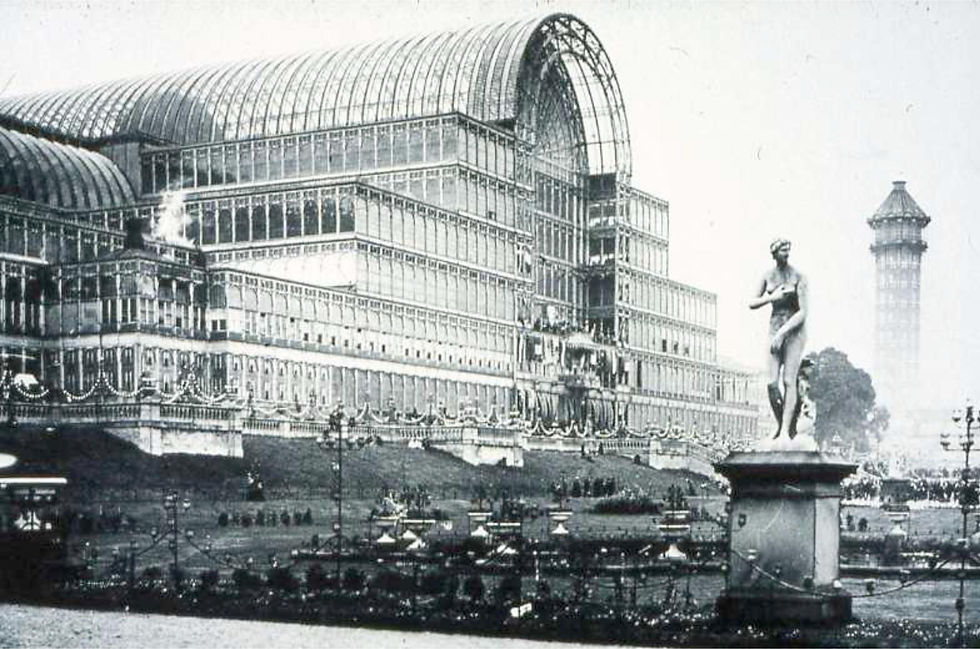

Localizado in Hyde Park, Londres, Inglaterra, para sediar a Grande Exibição de 1851.

Design e Indústria: O valor material do projeto de design para o mercado e a indústria

Marcelo Lago

Desde o advento da revolução industrial, processo marcante na história global humana, passamos a vivenciar novos paradigmas a respeito da forma de organização do trabalho. Vemos como estas formas de organização vieram a modelar as relações sociais e como determinaram novos paradigmas de atribuição de valor e significado à produção humana. Arcabouço da disciplina do design, pelo menos o design enquanto ferramenta eficaz na transformação da materialidade humana, a revolução industrial acabou por definir suas bases de valor e a forma com que projetos, produtos e serviços são avaliados, valorizados e efetivamente remunerados, muitas vezes, de forma a atender unilateralmente a um dos interesses na relação comercial.

Segundo Marx, o valor de qualquer coisa no universo material pode ser compreendido a partir de duas componentes independentes: O valor de uso e o valor de troca.

O valor de uso de um material diz respeito à intenção humana em explorar o material, em seus seguintes componentes: Necessidade, utilidade e agradabilidade, ou seja, o valor da coisa enquanto matéria, suas configurações físicas, por exemplo, e como podem ser empregadas diretamente na vida humana. O valor de troca diz respeito à intenção humana em, enxergando a necessidade de outro ser humano, negociar o bem em troca de um outro bem, que adquirem entre si valor comum, abstrato e não relacionado ao valor de uso a que se originalmente se ativeram. Valor de uso diz respeito ao conteúdo do bem material, ou seja, sua funcionalidade intrínseca, e como ela efetivamente pode ser explorada para se solucionar um ou mais problemas concretos na vida humana. O valor de troca diz respeito à forma do bem material, ou seja, que valores agregados ele detém, que tipos de status a ele é conferido, dado que possui, também, função formal, e, por isso, social.

O design, enquanto processo e técnica de produção, tanto como patrimônio cultural como na solução de necessidades práticas, e tendo sua prática existido desde momentos imemoriais da humanidade, tem seu valor atribuído tanto a esta finalidade intrínseca, de transformar meios para a solução de problemas e também relacionar seu uso a um significado, ou seja, o valor de uso do serviço ou produto do design, como à sua finalidade social, de modelar a materialidade humana a despeito de um interesse individual, coletivo ou mercadológico, ou seja, valor de troca do serviço ou produto do design. Na prática, um projeto é valorável tanto como serviço (a mão de obra do designer para confecção do projeto) como na materialização desse projeto, um produto resultante do processo, que será necessário à reprodução.

O valor desse design, visto como produto ou como serviço, tem por base, logicamente, a necessidade humana. No paradigma industrial, na produção de uma peça, o projetista emprega sua mão de obra para transformar o meio material e chegar à solução de um problema de forma efetiva, o que gera um valor de uso. O produto desse trabalho é então submetido a um processo de conformação para atender a um outro lado da necessidade humana: A subsistência do produtor e a manutenção de seu meio. A produção então, depois de render os devidos resultados, traz aos produtores um retorno, na forma de lucro que será revertido entre o meio produtor e a mão de obra. A necessidade do produtor de subsistir só é atendida quando há interesse em se atender primeiramente à necessidade de uso dos usuários finais. No entanto pode-se observar, em muitos casos, mesmo sendo sólido o valor de uso a partir da necessidade do usuário, o projeto nem sempre é acompanhado por essa valoração de forma proporcional, onde podemos compreender através do pensamento de Marx:

“Ainda que seja objeto de necessidades sociais (...), o valor de uso não expressa nenhuma relação social de produção” (MARX, 1859, p. 31)

Sintetizando, em outras palavras, que, na prática, o valor de troca é dado pela função social econômica, da necessidade do produtor em vender, e do operário em sobreviver a partir de sua mão de obra, muito mais do que pelo valor de uso do projeto produzido por este, configurando aquilo que podemos chamar de mais valia.

Esta pode ser observada na prática tomando por base uma citação de Adrian Forty, no contexto da produção de estampas na indústria bretã:

“(...) Diferentes fabricantes deram estimativas da proporção do custo do design no montante total da produção. Vários deles estimaram pelo preparo um design entre 5 e 15 libras esterlinas. Um grande fabricante reconheceu que o design lhe custava entre ½ pêni e ¾ de pêni por peça, enquanto que outro disse que representava <a fração de> 1/192 (0,52%) do custo do tecido e 1/352 (0,28%) do preço de venda (...) Vale a pena observar que apesar desses custos infinitesimais, o valor do design para o fabricante era muito alto (...). O sucesso ou fracasso comercial de uma determinada estampa dependia quase que inteiramente da popularidade do desenho” (FORTY, 1986, p. 69).

Trata-se de uma realidade em que vemos até hoje na sociedade e inclusive no Brasil.

No entanto, fora o princípio da mais valia, podemos enxergar o valor do design, reconhecido ou não, a partir de conceitos tecidos por Marx sobre o valor do trabalho em si. Para ele, valores de troca, e portanto os trabalhos necessários para se transformar e produzir esses valores de troca, podem ter sua quantia medida a partir de unidades de tempo.

“O tempo de trabalho objetivado nos valores de uso das mercadorias é tão exatamente a substância que os torna valores de troca, e daí mercadorias, como também mede sua grandeza determinada de valor” (MARX, 1859, p. 33)

Esse trabalho é, para fins teóricos e práticos, contabilizado de forma homogênea, como uma unidade, portanto é reduzido ao que se chama de ‘trabalho simples’. O ‘trabalho complexo’ seria passível de medição a partir dos valores estabelecidos do trabalho simples.

“O trabalho complexo que se eleva acima do nível médio de trabalho (...) é equiparado a uma quantia determinada do trabalho simples” (MARX, 1859, p. 34)

Dentro dessa noção de complexidade, podemos compreender que o design se encaixa dentro da noção de trabalho complexo, não só porque requer capacitação e formação específicas para a execução dos projetos, mas também porque sofre do fenômeno da separação entre intelectual e operário, pensamento e execução, humano e máquina, característica de distinção entre o design e a arte tradicional, o que denuncia sua propriedade de interdependência em um sistema, portanto, trabalho complexo. Não bastante, o design é ferramenta de expressão cultural, sentimental, sensível e subjetiva - distanciando-o ainda mais do trabalho simples e homogêneo que Marx usou como referência para conceituar as bases de valor. Portanto mais uma vez, trabalho complexo.

É através dessa complexidade, ainda que um equilíbrio tênue entre meio de produção, operários e intelectuais, que o design tem a capacidade de gerar um efeito valioso: O que chamamos de valor agregado. Podemos acreditar que o fenômeno da agregação de valor explica a defasagem entre o valor de uso do design e o valor de troca do meio de produção. Antes de determinado momento da conformação dos processos da indústria, não havia ainda a noção completa, tampouco a exploração mais deliberada por parte dos industriais, do potencial do valor agregado do design nos produtos.

Segundo Cardoso, em seu texto Industrialização e organização industrial, no processo de adoção das máquinas no meio de produção, existiam grandes tensões tanto para os capitalistas quanto (ainda mais) para a classe operária. No entanto, a classe dos designers, em meio a esse processo de transformação, tinha seu valor aparentemente bem reconhecido. Ficava claro, conforme se adiantava a consolidação industrial, que o projeto era de valor inestimável para o sucesso da produção.

“(...) De tão alardeada, porém, a automação acabou se transformando em quimera para os capitalistas que a perseguiam e em fantasma para os operários que a temiam. Tanto uns quanto outros tinham como certo que a introdução de máquinas no processo produtivo acarretaria o aumento da produção e a diminuição da mão-de-obra, o sonho dos primeiros e o pesadelo dos últimos.

Quem lucrava de fato com a mecanização era a categoria incipiente dos designers. À medida que a produção se mecanizava em alguns setores, o valor monetário do projeto ia-se tornando ainda mais explícito. Na indústria têxtil, por exemplo, a impressão mecânica de tecidos significava que um padrão decorativo bem-sucedido podia gerar lucros imensos para o fabricante, sem nenhum investimento adicional de mão-de-obra. O custo de gerar ou adquirir o padrão era único e as possibilidades de reprodução ilimitadas; não por acaso, este foi um dos primeiros setores em que se fez notável o emprego de designers” (CARDOSO, 1969, p. 35).

Mais tarde porém, a própria popularização do design e da profissão, submetidas à corrida industrial do interesse do capital, foram adquirindo aos poucos status de homogeneidade, tendo, entre outros vários fatores, a pirataria e o plágio como razões para a difusão do design na sociedade industrial. Com o melhoramento dos métodos de reprodução de projetos, padrões, moldes e impressos, o design passou a perder cada vez mais exclusividade, passando a ocupar lugar lugares cada vez mais comuns na sociedade.

E assim esse processo vem se adaptando até os dias de hoje, onde temos uma facilidade maior tanto de formação de profissionais como de projetação e materialização dos trabalhos, ambas facilidades advindas da novidade do computador e da internet, e mais no futuro, quiçá, das impressoras tridimensionais. O Design é cada vez mais difundido na sociedade, o que de certa forma nos permite que sempre haja novos impulsos e motivações para a criação de novos modelos e novas práticas, dinamizando o meio material a partir das relações sociais, em um diálogo com o modelo de produção capitalista, talvez ainda não tão justo como gostaria a classe dos designers, mas claramente caminhando num sentido de democratização dos processos e da profissão. Projetos se tornam cada vez mais dependentes de conceitos e discursos, e assim a sociedade segue revendo e ampliando suas noções de valor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FORTY, Adrian. Objetos de desejo, Design e mecanização. 1956.

MARX, Karl. Para uma crítica da economia política. A mercadoria. 1859.

CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do design. Industrialização e organização industrial. 1969.